Лето любят все, ведь это время каникул, отдыха, дачного и отпускного сезона, который в России очень короток и потому желанен и любим. Русские писатели посвящали лету как стихотворные, так и прозаические произведения, которые отражают красоту природы, истории романтических отношений и отдыха.

Александр Сергеевич Пушкин

Исследователи творчества поэта считают, что лето он не особо любил. Это время года не приносило поэту должного вдохновения, и поэтому в его творчестве описаниям лета уделялось меньше внимания. Подтверждение тому — легендарные строки из стихотворения «Осень»

…Ох, лето красное! Любил бы я тебя,

Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.

Ты, все душевные способности губя,

Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;

Лишь как бы напоить да освежить себя —

Иной в нас мысли нет, и жаль зимы-старухи,

И, проводив её блинами и вином,

Поминки ей творим мороженым и льдом…

Однако есть в стихах Пушкина и более приятные летние описания. Поэт воспевает красоту летних пейзажей, знойные дни и прохладу вечеров.

Так, в романе «Евгений Онегин» поэт признаётся:

Но наше северное лето,

Карикатура южных зим,

Мелькнёт и нет: известно это,

Хоть мы признаться не хотим.

(«Евгений Онегин», глава IV, строфа XL).

А каким лиризмом проникнуты строки, в которых Пушкин описывает красоту летнего вечера:

Был вечер. Небо меркло. Воды

Струились тихо. Жук жужжал.

Уж расходились хороводы;

Уж за рекой, дымясь, пылал

Огонь рыбачий. В поле чистом,

Луны при свете серебристом

В свои мечты погружена,

Татьяна долго шла одна…

(«Евгений Онегин», глава VII, строфа XV).

По долгу службы поэт побывал в Гурзуфе, которому в 1821 г. посвятил стихотворение «Кто видел край, где роскошью природы…»:

Кто видел край, где роскошью природы

Оживлены дубравы и луга,

Где весело шумят и блещут воды

И мирные ласкают берега…

… Скажите мне: кто видел край прелестный,

Где я любил, изгнанник неизвестный?

Поэт очень подробно описывает летние крымские красоты, создавая, как сейчас бы сказали, контент путешественника. Удивительное сочетание степи и моря, благоухающие сады и зелёные луга — всё это мирит автора с южной ссылкой. Но красота этого богатого края, где «в лугах шумят бродящие стада» и «янтарь висит на лозах винограда», даёт автору иллюзию свободы и независимости.

На создание поэмы «Бахчисарайский фонтан» Пушкина также подтолкнула красота полуострова и легенда, услышанная от одной молодой женщины:

…Волшебный край, очей отрада!

Всё живо там: холмы, леса,

Янтарь и яхонт винограда,

Долин приютная краса,

И струй, и тополей прохлада —

Всё чувство путника манит,

Когда, в час утра безмятежный,

В горах, дорогою прибрежной,

Привычный конь его бежит

И зеленеющая влага

Пред ним и блещет, и шумит

Вокруг утёсов Аю-дага…

(из поэмы «Бахчисарайский фонтан»).

Повесть «Барышня-крестьянка»

Летние пейзажи появляются как фон и в прозе Пушкина. Так действие повести разворачивается летом. Чувство Лизы Муромской и Владимира Берестова зарождается во время длинных прогулок, а погода этому способствует:

«…Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шёпотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой весёлостию; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела…».

Описание природы здесь помогает раскрыть характер героини, описывает её как нежную и романтичную девушку, целеустремлённую, ради достижения цели она встаёт с зарей и бежит на свидание.

Кстати, Александр Сергеевич очень любил летние купания, об этом оставил воспоминания Пётр Плетнёв: «Летнее купание было в числе самых любимых его привычек, от чего не отставал он до глубокой осени, освежая тем физические силы».

«С детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вёл я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда ещё не вырывался из пределов необъятной России».

Николай Гоголь «Вечер накануне Ивана Купала»

Мистическая повесть Гоголя посвящена самому таинственному и опасному празднику славян — празднику Ивана Купала (с 6 на 7 июля). Считалось, что только в эту ночь можно найти цветок папоротника, который укажет на клад. Именно этим воспользовался герой повести, чтобы жениться на любимой девушке. Местный колдун обещает сделать парня богачом, если тот достанет для него цветок папоротника. Петрусь соглашается, не подозревая, что дело закончится убийством невинного ребёнка.

Повесть погружает читателя в таинственный, мистический мир, созданный гоголевским воображением на основе малороссийской мифологии, в атмосферу сказочных сюжетов и образов и несравненного гоголевского языка — сочного, озорно-весёлого и пугающего.

«Подошёл к трём пригоркам; где же цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил всё своею густотою. Но вот блеснула на небе зарница, и перед ним показалась целая гряда цветов, всё чудных, всё невиданных; тут же и простые листья папоротника».

Крестьяне верили, что в купальскую ночь всё вокруг оживает: деревья переходят с места на место и разговаривают друг с другом, шелестя листьями; животные обретают дар речи: «…и почудилось ему, будто трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать голоском тоненьким, будто серебристые колокольчики; деревья загремели сыпучею бранью…»

Повесть «Сорочинская ярмарка»

«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нём ни облака. В поле ни речи. Всё как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдаётся в степи… Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пёстрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало — река в зелёных, гордо поднятых рамах… как полно сладострастия и неги малороссийское лето!»

В «Тарасе Бульбе» писатель даёт красочное описание летней запорожской степи, бескрайнего и вольного пространства.

«...Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным, теплотворным светом своим облило степь. Всё, что смутно и сонно было на душе у козаков, вмиг слетело; сердца их встрепенулись, как птицы. Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, всё то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зелёною, девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытаптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше…»

Степь — обобщённый образ родины, ради неё казаки совершают свои подвиги. Автор показывает, что в жизни казаков есть не только война и сражения, но и что-то живое, чистое, свободное, прекрасное.

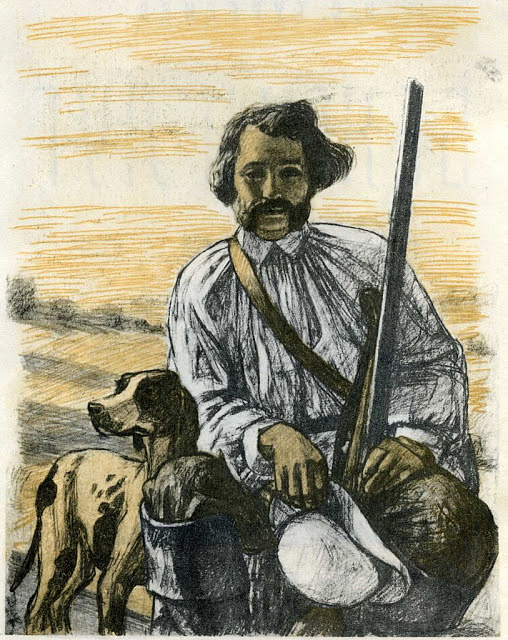

Иван Тургенев «Бежин луг»

Этот небольшой рассказ, повествует, как заблудившийся в лесу охотник ночует у костра вместе с деревенскими ребятами, которые пасут лошадей летней ночью. Мальчики рассказывали друг другу легенды о домовых, русалках, леших и других мистических существах. Так, Ильюша поведал историю о говорящем баране, а Костя — о говорящей русалке.

Автор описывает природу лета, используя яркие краски, звуки и запахи.

«Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый её туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи, — и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями…»

«В такие дни жар бывает иногда весьма силён, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты — несомненный признак постоянной погоды — высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба...»Костёр, по словам Тургенева, пахнет «русской летней ночью». Ночная природа живёт своей жизнью. У неё свои звуки, необъяснимые, таинственные. Для мальчиков, которых встретил охотник у ночного костра, природа, с одной стороны, — привычная вольная жизнь, а с другой — время загадок, непонятных явлений, которые они объясняют действием потусторонних сил: в историях о домовом, русалке, лешем, водяном.

Над романом «Дворянское гнездо» писатель работал в летние месяцы 1858 года. Он вернулся из Парижа в село Спасское, и в деревенской тиши ему хорошо работалось. Хотя история несбывшейся любви, разбитых надежд и сложной судьбы умного человека, совершившего некогда трагическую ошибку и расплачивающегося за неё всю свою жизнь, происходит весной и летом 1842 года.

По сюжету, переживший неудачный брак Фёдор Лаврецкий и юная Лиза Калитина встречаются, испытывают сильные чувства друг к другу. Прочитав в иностранном журнале сообщение о том, что его жена Варвара Павловна умерла, Лаврецкий объясняется девушке в любви и узнаёт, что его чувства небезответны — Лиза также любит его. Однако объявление в журнале было дано ошибочно. Потрясённая возвращением Варвары Павловны Лиза уходит в монастырь, Лаврецкий же не хочет жить с женой и всю оставшуюся жизнь занимается хозяйством в своём поместье.

Вот такие описания летней природы можно найти в романе: «Недели две как стояла засуха; тонкий туман разливался молоком в воздухе и застилал отдалённые леса; от него пахло гарью. Множество темноватых тучек с неясно обрисованными краями расползались по бледно-голубому небу; довольно крепкий ветер мчался сухой непрерывной струёй, не разгоняя зноя. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты, на глупых ворон и грачей, с тупой подозрительностью взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной; он глядел… и эта свежая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие берёзы — вся эта, давно им не виданная, русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением».

Кстати, Иван Сергеевич Тургенев нередко сетовал из-за холодного русского лета. Например, июнь 1865 года выдался особенно «зимним», о чём Иван Сергеевич писал в письме к Полине Виардо из Спасского:

«Фет, который только что уехал, залезая в экипаж, запахнулся в толстую зимнюю шубу, даже увозившие его лошади дрожали от холода и шерсть у них стояла дыбом. Встречные крестьяне укутаны в овчинные тулупы, здоровенные меховые шапки надвинуты до самой бороды… две полузамёрзшие мухи — единственные, которых удалось увидеть в этом году…» Не удивительно, что в России писатель проводил не так много времени, предпочитая европейские курорты с мягким климатом.

Антон Чехов

Действие «Дамы с собачкой» происходит летом в Ялте. В центре рассказа две темы: курортный роман и боязнь осуждения обществом. Особенность сюжета в том, что в нём открытый финал: главные герои продолжают любовные отношения, хоть и в тайне.

Герои — москвич Дмитрий Дмитриевич Гуров и Анна Сергеевна фон Дидериц («дама с собачкой») — встречаются на курорте, куда оба приехали на отдых. Через неделю между ними завязывается роман. Несмотря на то, что и Анна замужем, и у Гурова в Москве жена и трое детей, герои влюбляются друг в друга. Оба несчастливы в браке, и теперь, увлечённые этим романом, искренне верят, что наконец-то встретили настоящую любовь. Но отдых подходит к концу, и героям приходится расстаться. Но они тайком встречаются и дальше, надеясь, что в будущем их жизнь будет лучше, ведь они нашли свою настоящую любовь.

Рассказ Чехов написал в 1898 году. В основу произведения, возможно, легли события из жизни писателя – знакомство с будущей женой Ольгой Книппер во время поездки на южный курорт.

В рассказе «Ионыч» лето изображено как праздничное время, которое помогает раскрыть душевное состояние героя — доктора Старцева. Пора влюблённости героя выпадает на летнее время.

«В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин... В мягких глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге».

Но в атмосфере праздника звучат лёгкие, еле уловимые нотки увядания: Чехов напоминает о приближении осени, о ранних сумерках: «Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, а на аллеях лежали тёмные листья…»

Рассказ «Дом с мезонином»

По сюжету молодой художник, гуляя по округе, случайно попал в усадьбу Волчаниновых и увидел двух девушек, которые его впечатлили. Он узнал, что старшая сестра, Лида, работает учительницей и очень занята, а младшая, Женя, увлекла его своим общением. Художник часто посещал усадьбу и влюбился в Женю. Она ответила взаимностью, но Лида была против их отношений. Когда художник пришёл сделать предложение, он узнал, что Женя уехала с матерью за границу. Художник вернулся в Петербург и больше не видел эту семью, но часто вспоминал дом с мезонином.

Лето в рассказе изображено как привлекательное время в усадьбе Волчаниновых.

«Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрёл в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею».

«Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зелёный сад, ещё влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодёжь только что вернулась из церкви и пьёт чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, всё лето».

Контраст времён года подчёркивает изменения в настроении персонажей от начала к концу рассказа.

«Была грустная августовская ночь, — грустная потому, что уже пахло осенью; покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам её темные озимые поля. Часто падали звёзды».

Рассказ «О любви»

Рассказ «О любви» Чехов написал в 1898 году. Произведение завершает «Маленькую трилогию» автора, куда также вошли рассказы «Человек в футляре» и «Крыжовник».

Главной сюжетной линией проходит болезненное чувство любви обоих персонажей и многолетняя тайна, которую хранят он и она. Но лишь перед окончательным расставанием осмеливаются герои раскрыть свои чувства и признаться, что давно любят друг друга.

Лето в рассказе изображено как время, когда герои вспоминают о любви.

«Затем всё лето провел я в Софьине безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно лёгкая тень её лежала на моей душе».

В рассказе автор показывает, как люди сами ограничивают себя, не дают себе быть счастливыми.

«Пока Алёхин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иваныч вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на летний сад и на плёс, который теперь на солнце блестел, как зеркало…»

Чехов показывает, как страх и социальные барьеры могут разрушить сильные чувства, и лето помогает передать эти переживания героев.

В своих письмах Антон Павлович писал: «Летом я бываю страшным лентяем, хоть и мечтаю всю зиму о трудовом лете. Ничего с собой не поделаю».

Писатель очень любил рыбалку и считал, что «многие лучшие произведения русской литературы задуманы за рыбной ловлей»:

«В моей бедной душе до сих пор нет ничего, кроме воспоминаний об удочках, ершах, вершах... Не отвык ещё от лета настолько, что просыпаюсь утром и задаю себе вопрос: поймалось ли что-нибудь или нет?»

А ещё Антон Павлович любил садоводство. Известно, что на даче в Московской области, в селе Мелихово, в саду Чеховых, как шутил сам писатель, «хоть палку воткни, вырастет». Когда Чехову пришлось переехать в Крым из-за развившегося туберкулёза, он занялся облагораживаем своего участка: «Сад будет необыкновенный. Сажаю я сам собственноручно. Одних роз посадил сто — и все самые благородные».

На участке, писал Чехов, растут «12 черешен, 4 пирамидальных шелковицы, два миндаля и ещё кое-что. Деревья хорошие, скоро дадут плоды. И старые деревья начинают распускаться, груша цветёт, миндаль тоже цветёт розовыми цветами. Птицы, по дороге на север, ночуют здесь в садах и поутру кричат, например дрозды. Вообще, очень хорошо, и если бы мамаша была здесь, то она не пожалела бы», — описывал он свой сад в письме к сестре.

Иван Бунин

Чем жарче день, тем сладостней в бору

Дышать сухим смолистым ароматом

И весело мне было поутру

Бродить по этим солнечным палатам

Повсюду блеск, повсюду яркий свет,

Песок — как шёлк... Прильну к сосне корявой

И чувствую: мне только десять лет,

А ствол — гигант, тяжёлый, величавый.

Кора груба, морщиниста, красна,

Но как тепла, как солнцем вся прогрета!

И кажется, что пахнет не сосна,

А зной и сухость солнечного лета.

В произведении «Солнечный удар» Бунин описывает короткую романтическую связь между поручиком и молодой замужней женщиной, которые встретились во время путешествия на пароходе. Двое людей, случайная встреча без продолжения, но вдруг он понимает, что не может без неё жить

«Поручик взял её руку, поднёс к губам. Рука, маленькая и сильная, пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим лёгким холстинковым платьем после целого месяца лежанья под южным солнцем, на горячем морском песке (она сказала, что едет из Анапы)».

«Вошли в большой, но страшно душный, горячо накалённый за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожжёнными свечами на подзеркальнике, — и как только вошли и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней, и оба так исступлённо задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой. В десять часов утра, солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безымённая женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала…»Автор сравнивает солнечный удар с любовью, основанной на романтике и страсти, которая приходит и уходит неожиданно и часто становится трагическим чувством.

Владимир Набоков «Машенька»

Дебютный и самый трогательный роман писателя, написанный в 1926 году в период эмиграции в Берлин. Он о первой любви и невозможности вернуться в прошлое.

Сюжет: действие разворачивается в 1924 году в берлинском пансионе, где живут русские эмигранты. Главный герой, Лев Ганин, молодой человек, потерявший родину и цель в жизни, коротает дни среди таких же изгнанников. Его существование меняется, когда он узнаёт, что жена другого постояльца, Алфёрова, — его первая любовь, Машенька, которую он не видел с юности. Ганин погружается в воспоминания о своей любви, разворачивающиеся на фоне дореволюционной России. Эти воспоминания контрастируют с серостью эмигрантской жизни, полной тоски и безнадёжности.

«Девять лет тому назад… Лето, усадьба, тиф… Удивительно приятно выздоравливать после тифа. Лежишь, словно на волне воздуха… День-деньской кровать скользит в жаркое ветреное небо и, когда привстаёшь, то видишь верхушки лип, круто прохваченные жёлтым солнцем, телефонные проволоки, на которые садятся стрижи, и часть деревянного навеса над мягкой красной дорогой перед парадным крыльцом. Оттуда доносятся изумительные звуки: щебетанье, далекий лай, скрип водокачки. Лежишь, плывёшь и думаешь о том, что скоро встанешь; и в солнечной луже играют мухи, и цветной моток шёлка, как живой, спрыгивает с колен матери, сидящей подле, мягко катится по янтарному паркету…В этой комнате, где в шестнадцать лет выздоравливал Ганин, и зародилось то счастье, тот женский образ, который, спустя месяц, он встретил наяву».

Кстати, экранизация «Машеньки» — один из первых фильмов Анастасии Заворотнюк, сыгравшей в картине главную роль.

Роман — грустная и щемящая история об исчезнувшей России и печальной судьбе эмигрантов. Кстати, действие «Лолиты» — скандального романа уже американского писателя — также происходит летом.

Саша Чёрный «Чудесное лето»

Повесть возвращает читателей в детство и рассказывает, как проводили время летом дети в начале ХХ века — без компьютеров, телевизоров и даже велосипедов.

Главный герой — маленький ребёнок из семьи русских эмигрантов, переехавших во Францию. Малыш тонко чувствует окружающий мир и открыт ему душой. Однажды судьба преподносит Игорьку подарок — возможность провести лето в уютном имении близ Парижа. Какие сюрпризы и приключения ожидают мальчика, узнаете, прочитав произведение!

Автор нежно и красиво передаёт атмосферу летней поры, наполненную пением цикад и плеском морских волн.

«…Если окно чуть приоткрыть (ведь на улице теплынь) — видно всё, что на улице делается. Совсем открывать окна нельзя, потому что прохожие не должны знать, что в чужой квартире делается. Не полагается. Справа и слева такие же серые парижские дома-близнецы. Но перед шестиэтажными строгими стенами зеленеют весёлые платаны. В пыльной листве копошатся воробьи, перелетают с ветки на ветку, рассказывают друг другу воробьиные новости…»

«На полянке пудель стал яростно разгребать лапами взрытый кротовый бугорок… Невидаль какая! В Булонском лесу таких бугорков сколько хочешь… А вот за стволами и луг. По краю — сонная канавка, вся испещрённая тополёвыми веточками. Вдали, среди сочной травы в кольце сквозной кашки и лютиков, как огромный рыжий пион, застыла корова. Подняла морду, лениво посмотрела на мальчика. В ярком солнечном свете ему почудилось, что корова смеётся...»

Александр Куприн «Белый пудель»

Сюжет рассказа разворачивается на крымском курорте Мисхор в 1903 году.

По сюжету летом бродячая труппа, состоящая из старого шарманщика Мартына Лодыжкина, мальчика Серёжи и белого пуделя Арто, пытается заработать хоть немного денег, переходя от одного богатого дома к другому. На даче «Дружба» бродячих артистов пригласили показать представление, так как пудель понравился капризному барчуку. После окончания представления избалованный мальчик захотел, чтобы пудель остался с ним. Его мать предложила Мартыну большую сумму за собаку, но тот отказался. В результате артистов выгнали со двора, ничего не заплатив за представление. Когда Арто пропадает, становится ясно, что собаку украли. Поздним вечером Серёжа отправляется к даче, находит Арто и помогает ему сбежать на волю.

Автор рассказа многое повидал на своём веку, хорошо знал кочевую жизнь. Главная мысль рассказа, что дружбу невозможно купить ни за какие деньги.

«Узкими горными тропинками, от одного дачного посёлка до другого, пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык, белый пудель Арто, остриженный наподобие льва. У перекрёстков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперёд».

«Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время подымается вверх спокойной могучей стеной, и цвет его был ещё синее, ещё гуще в узорчатых прорезах, среди серебристо-зелёной листвы. В траве, в кустах кизиля и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях — повсюду заливались цикады; воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног…»

Тэффи «Летом»

Действие рассказа происходит на вилле, в окрестностях Парижа, занятой русским пансиончиком.

Сюжет разворачивается вокруг беседы двух девочек, Лизы Кирилловой и Люни Донацкой, которые сидят на скамейке в жасминовой беседке. Девочки плохо знают друг друга, и разговор не идёт. Лизу смущает великолепие голубого банта в косе Люни, а также её передник и веснушчатый нос. Однако Лиза — хозяйка и должна занимать гостью. Девочки обсуждают разные темы, в том числе театры и учёбу в гимназии. В конце Лиза предлагает Люне поспать, а сама обещает её посторожить.

Автор описываются дачные будни: уют, томная скука и лёгкая грусть в каждой мелочи:

«В жасминовой беседке душно и томно от сладкого запаха. Прогудит шмель мандолинной струной, задрожит легким шорохом тонкий витой стебелёк и затихнет. Травяной паучок висит, качается на своей липкой ниточке, слушает, как цветут цветы. В жасминовой беседке старая скамейка так густо обросла мхом и гнилушками, что стала будто живая, будто сама выросла из земли, как старый, размякший гриб…»

Борис Пастернак

У поэта есть стихи про все летние месяцы.

Лето (Тянулось в жажде к хоботкам…)

Основная тема произведения — природное и человеческое существование в летний период, со всеми его нюансами и особенностями.

Тянулось в жажде к хоботкам

И бабочкам и пятнам,

Обоим память оботкав

Медовым, майным, мятным.

Не ход часов, но звон цепов

С восхода до захода

Вонзался в воздух сном шипов,

Заворожив погоду.

Бывало ― нагулявшись всласть,

Закат сдавал цикадам

И звёздам, и деревьям власть

Над кухнею и садом…

Так пахла пыль. Так пах бурьян.

И, если разобраться,

Так пахли прописи дворян

О равенстве и братстве.

Вводили земство в волостях,

С другими ― вы, не так ли?

Дни висли, в кислице блестя,

И винной пробкой пахли.

Лето в городе

… А на улице жаркая

Ночь сулит непогоду,

И расходятся, шаркая,

По домам пешеходы.

А когда светозарное

Утро знойное снова

Сушит лужи бульварные

После ливня ночного,

Смотрят хмуро по случаю

Своего недосыпа

Вековые, пахучие,

Неотцветшие липы.

В стихотворении «Липовые аллеи» поэт описывает деревья в дни цветения:

…Там липы в несколько обхватов

Справляют в сумраке аллей,

Вершины друг за друга спрятав,

Свой двухсотлетний юбилей.

Но вот приходят дни цветенья,

И липы в поясе оград

Разбрасывают вместе с тенью

Неотразимый аромат.

Гуляющие в летних шляпах

Вдыхают, кто бы ни прошёл,

Непостижимый этот запах,

Доступный пониманью пчёл…

Кстати. Борис Пастернак обожал дачу, любил копаться в грядках и собирал богатый урожай. У него есть стихи и про огород:

… И вся земля раскалена,

Как жаркая лежанка.

Я за работой земляной

С себя рубашку скину,

И в спину мне ударит зной

И обожжёт, как глину...

Фёдор Достоевский «Преступление и наказание»

Если же вам наскучит читать про любовь и прочие приятности, то напоминаем, что действие самого знаменитого и зловещего романа Достоевского происходит «в начале июля, в чрезвычайно жаркое время».

Описание природы и погоды в романе способствует созданию особой атмосферы, несёт дополнительную символичную нагрузку, природа становится соучастником действия. История начинается в июле, когда стоит страшная жара и духота. Эти природные явления усиливают страдания главного героя Родиона Раскольникова.

«На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, — всё это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши».

После мучительной жары приходит спасительный дождь. «К десяти часам надвинулись со всех сторон страшные тучи; ударил гром, и дождь хлынул, как водопад». Символично, что происходит это накануне явки героя с повинной. Дождь смывает с души Раскольникова тяжесть, которую породило совершённое им преступление.

При подготовке материала использована информация из «Российской газеты», порталов «Год литературы», «Литрес», «Культурология». «Материк книг».